Portraits de femmes exilées étudiantes en France: le parcours d’Emma, femme courageuse et aimante de la vie

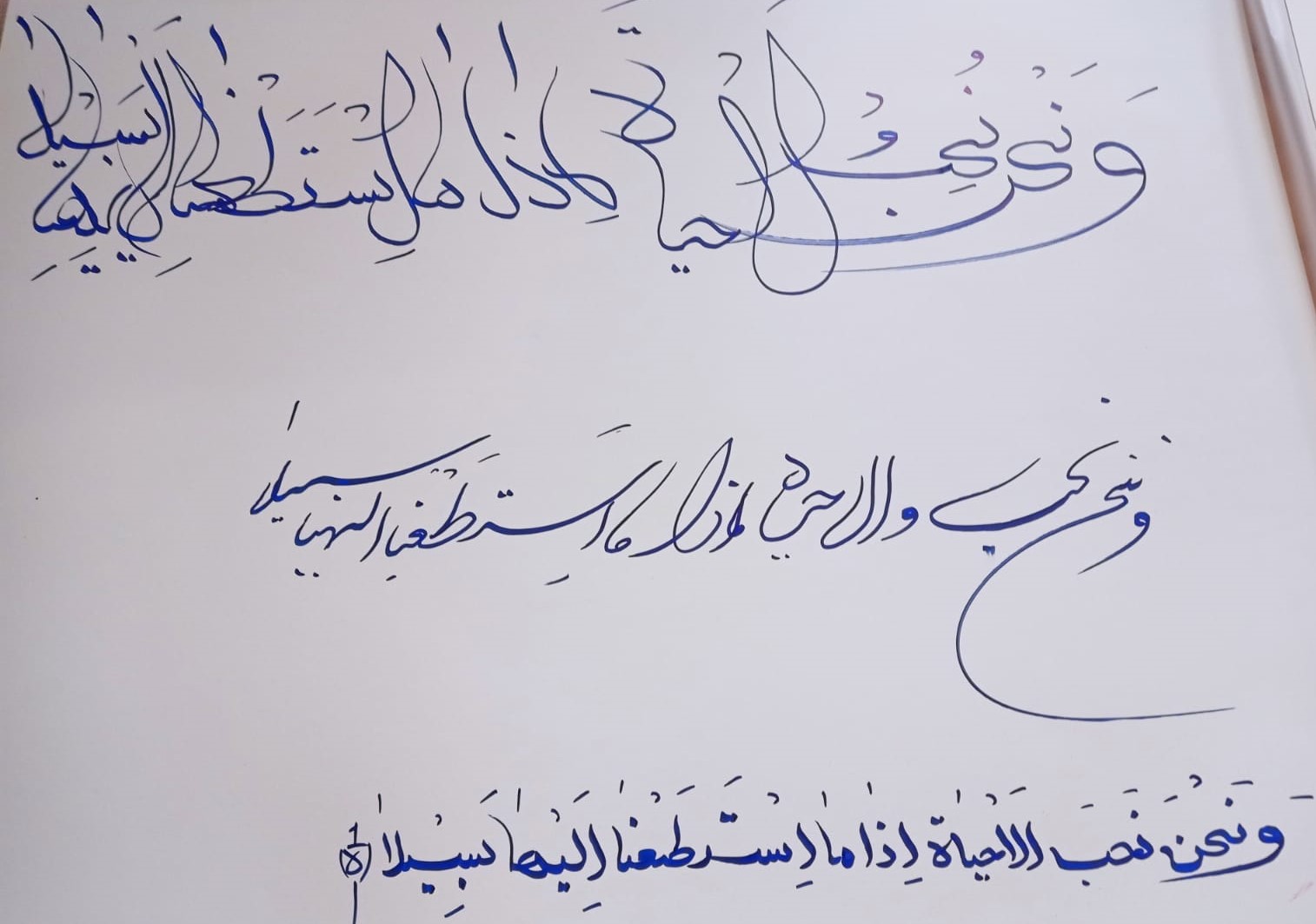

La phrase dans la photo signifie “On aime la vie si on peut se le permettre”

La phrase dans la photo signifie “On aime la vie si on peut se le permettre”

Derrière l’aventure de l’exil qu’elle soit mortifère, difficile désespérante et douloureuse, se cache l’amour de la Vie qu’on espère vivre.

EMMA*

Peux-tu nous raconter ton parcours dans les grandes lignes ?

J’étais scolarisée depuis cinq ans dans mon pays, or, là-bas nous avons un problème : il y a un grand taux de chômage chez les diplômé.e.s. Je fais partie de cette génération : j’ai obtenu ma maîtrise pour enseigner puis j’ai continué jusqu’en thèse. Malgré tout, je n’ai jamais pu exercer et ai enchaîné des petits boulots en tant que journaliste, traductrice etc. Nous espérions des changements après un évènement politique majeur survenu dans mon pays, or, rien n’a changé.

Je n’aurais jamais pensé quitter mon pays, je voulais vivre là-bas mais j’ai senti que les choses allaient s’empirer et, quand je vois ce qu’il se passe aujourd’hui, je me dis que j’avais raison. Dans le cadre de ma thèse d’histoire, j’avais l’opportunité d’obtenir une bourse pour aller étudier en France chaque année pendant quelques mois. Ici, il y avait tout ce que je voulais en tant que chercheuse, je n’ai pas vu les difficultés et je me suis dit que j’allais postuler en France pour continuer la recherche en me disant que ce serait mieux. Je n’avais plus d’espoir dans mon pays, c’était ainsi une manière d’ouvrir les horizons. La première année j’ai pu étudier en France puis je suis rentrée dans mon pays et j’ai encore obtenu une bourse pour l’année suivante, cette même année j’ai divorcé.

Il y a plusieurs dimensions dans ma décision de partir : d’abord, j’étouffais dans mon pays à cause de tous les bouleversements et l’impression que rien n’allait s’améliorer. Dans ma vie personnelle, il y avait ce divorce, or, dans la société de laquelle je viens, les femmes divorcées ne sont pas bien vues et nous avions en plus beaucoup de proches en commun avec mon ex. J’avais également un problème de santé pour lequel je ne pouvais avoir de suivi médical dans mon pays car cela coûtait trop cher.

J’ai donc obtenu un visa cette année-là et l’idée était de m’inscrire ici puis de demander les papiers. J’avais un pré-inscription mais je n’ai pas finalisé l’inscription car j’avais des problèmes à ce moment-là : il y avait le divorce, le montant de l’inscription et puis je sentais du racisme dans les mails que m’envoyais mon directeur de thèse, or, si ça ne se passe pas bien ce n’est pas la peine. Quand mon visa a expiré, je suis allée à la Cimade pour faire les démarches afin de demander l’asile. On m’a dit que par rapport à mon pays d’origine et le motif de ma demande, des raisons personnelles, ce ne serait pas possible et la seule chose à faire était de rester ici trois ans et de travailler dix-huit mois pour la moitié d’un smic. Je me suis dit d’accord mais c’était le moment où mon visa expirait et là c’était dur : le changement de pays, tous mes proches étaient loin etc. Donc j’ai fait une dépression d’un an pour laquelle j’ai pu être suivie. Puis il y avait le déclassement, il n’y a pas de sot métier mais je suis passée des bibliothèques à faire des heures de ménage. Je n’avais pas d’amis et la ville même semblait avoir changé : je ne la voyais plus comme touriste ou comme chercheuse mais j’y affrontais la vie quotidienne. Heureusement, je n’avais pas le stress des papiers car j’ai compris en allant à la Cimade qu’il ne fallait pas y penser avant trois ans mais je n’ai même pas pu déposer le dossier pour les papiers au bout des trois ans car il me manquait des éléments. C’était vraiment une traversée du désert et cela a beaucoup affecté ma santé, notamment mon problème de santé qui s’est empiré à cause du stress.

Une chose n’a jamais quitté mon esprit et par laquelle je me présentais : c’est le fait que j’étais diplômée et qu’un jour je reprendrai mes études. Au moment du Covid, j’ai commencé à me mobiliser avec des collectifs de personnes exilées puis, à la rentrée 2021 j’ai été régularisée et j’ai pu m’inscrire à l’université. J’étais dans un diplôme universitaire permettant de valoriser mon parcours migratoire pour mobiliser ce que j’ai vécu, ce que j’ai vu et je pouvais ainsi être utile par la transmission de l’information. Le métier pour lequel j’ai été formé n’est pas reconnu et n’existe pas en France donc c’était aussi une forme de lutte derrière cette formation et ce métier, c’est qu’il me fallait ! Il existe la catégorisation administrative pour les personnes exilées mais une camarade m’a dit une fois qu’être un local peut arriver au bout de quelques mois ou prendre plusieurs années, on peut aussi toujours être primo-arrivant au bout de sept ans s’il nous manque un réseau etc. J’aime bien cette idée de redéfinir les catégorisations, mon métier est de mettre en lien les locaux et les primo-arrivant.e.s. Je suis très fière de ce parcours et aussi parce que j’ai rejoint l’équipe pédagogique de ce diplôme où il y a à la fois des cours théoriques et une partie pratique avec un stage dans une association. Il faut savoir communiquer avec des étudiant.e.s qui ne connaissent pas le système français, ni les associations et parfois le système universitaire non plus.

Où te vois-tu dans les prochaines années ? Quels sont tes espoirs et tes rêves ?

Malheureusement mes rêves dépendant beaucoup de ma situation administrative, j’aimerais avoir une carte pluriannuelle pour pouvoir me projeter, pour l’instant mes rêves sont à très court terme. Par exemple, mon contrat est un CDD d’un an.

Quelles sont tes conditions de vie matérielles ?

J’ai dû travailler à côté de ma formation dès le début, je n’avais pas de bourse et c’était très difficile. Actuellement, je travaille pour le diplôme en tiers temps et je continue d’être aide à domicile le reste du temps, c’est le métier pour lequel j’ai été régularisée. J’habitais dans un centre d’hébergement d’urgence depuis la fin du Covid et, malgré l’obtention de papiers, cette situation instable n’a pas évolué. C’est d’autant plus dur quand on est une femme car on a besoin d’un espace à soi. Maintenant, je suis dans un centre d’hébergement mais ça n’est pas convenable car il est loin et que nous sommes deux par chambre mais, heureusement, je peux rester la nuit là où je travaille parfois.

Quels conseils donnerais-tu à des femmes exilées qui veulent reprendre les études en France ?

D’après mon expérience, quand on veut reprendre les études, on veut rester dans le domaine qu’on a étudié dans son pays d’origine, or, ici c’est une autre réalité, on doit se laisser la possibilité de s’ouvrir et de s’informer. On peut s’inscrire dans une autre formation qui mobilise aussi nos compétences propres comme notre langue maternelle, il faut être flexible parce que l’exil est une autre réalité. Ensuite, il ne faut pas rester seule et isolée mais essayer de créer de nouveaux liens alternatifs à ceux que l’on a dans notre pays, de se rapprocher d’associations etc. Et dernière chose, il ne faut pas céder au racisme ou au rejet ni se décourager car il existe aussi d’autres personnes qui ne sont pas comme ça. Il ne faut pas abandonner, il y a des formes d’hospitalité partout notamment dans les universités, il faut les chercher.

Qu’est-ce qu’évoques pour toi la journée du 8 mars ?

Bien sûr que le 8 mars me parle ! Dans mon pays, le droit des femmes est plus avancé que dans les autres pays de la région, elles ont exercé certains métiers les premières par exemple. Notre journée de lutte pour les droits des femmes n’est pas le 8 mars, cette journée a été inaugurée pour montrer la reconnaissance du rôle des femmes dans la lutte politique du pays. Depuis le milieu du XXe siècle, il existe des associations féministes donc le combat des femmes n’est pas quelque chose de nouveau que j’aurais découvert en France. Ici, pour moi le 8 mars est une continuité : il y a deux ans, j’ai participé à la grève féministe, on a parlé de la situation des femmes sans papiers et de leur rôle en première ligne pendant la crise sanitaire. Le 25 novembre 2021, lors de la mobilisation contre les violences faites aux femmes, nous avons parlé de la déclaration de Darmanin qui proposait des aides pour les femmes exilées victimes de violence alors qu’il préparait en même temps le nouveau projet de loi. Nous avons souligné que les femmes exilées sont victimes de multiples formes de violences : psychologique, administratives (qui les plonge dans la précarité et leur retire des droits dans le cadre de leur travail) etc. La situation des personnes exilées en général est difficile mais les femmes cumulent tous types de violence et, si cette situation s’empire, les femmes seront les premières victimes. Par exemple, au niveau médical, elles ont besoin de plus de suivi. Aujourd’hui, on observe que les femmes représentent la moitié des personnes exilées en France, elles sont souvent diplômées voire surdiplômées, c’est un gâchis de voir leur situation se dégrader. C’est pour ça qu’il faut se mobiliser !

Veux-tu rajouter autre chose ?

C’est une grande avancée qu’il y ait une association d’étudiant.e.s exilé.e.s car il y a beaucoup de personnes exilées diplômées. Il faut que cette association existe dans toutes les villes de France : un.e étudiant.e exilé.e a besoin d’être très entouré.e car les problématiques sont multiples (papiers, inscription etc.). De plus, les étudiant.e.s exilé.e.s peuvent renforcer les rangs et apporter beaucoup à leur communauté : il faut prendre ses responsabilités quand on a eu la chance d’être scolarisé.e bien qu’on puisse subir des discriminations aussi. Il faut se connaître et réfléchir ensemble à ce qu’on peut faire en général en tant que personne exilées dans un cadre comme celui de l’UEE. C’est très important et j’espère qu’on aura des pôles de l’UEE dans toute la France et même en Europe par la suite !